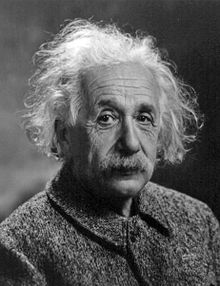

आइन्सटाइन का विज्ञान में योगदान अप्रतिम है। लेकिन विज्ञान विशेषकर भौतिक विज्ञान की शाखा खगोल विज्ञान आज जिस संकट से गुजर रही है, उसकी जिम्मेदारी आइन्सटाइन पर भी है। आइन्सटाइन की तीनों ही मुख्य थीसिस यानी ‘जनरल थ्योरी आफ रिलेटिविटी’, ‘स्पेशल थ्योरी आफ रिलेटिविटी’, और E = mc2 मुख्यतः गणित आधारित है। आइन्सटाइन से पहले भौतिक विज्ञान में ‘प्रेक्षण और परीक्षण’ मुख्य भूमिका निभाते थे। लेकिन आज विशेषकर खगोल विज्ञान में मुख्य भूमिका गणित की हो गयी है। एक तरह से गणित ने खगोल विज्ञान का तख्ता पलट कर दिया है। Big Bang, Black Hole, Entropy [ब्रहमांड के सन्दर्भ में] , ब्रहमांड का फैलना आदि मुख्यतः गणितीय निष्पत्तियां है। और आश्चर्य की बात यह है कि इन्हे ऐसे पेश किया जाता है मानो यह तथ्यतः सिद्ध हो चुका है। इनके विरोधी भी अनेक सिद्धान्त है जिनमें से कुछ कही अधिक तार्किक हैं। लेकिन बिग बैंग जैसे सिद्धान्तों के व्यापक प्रचार के आगे उन्हे जगह नही मिल पाती।

आइन्सटीन के सिद्धान्तों में एक बड़ी दिक्कत space और time को लेकर है। दार्शनिक दृष्टि से देखे तो space और time मैटर के mode of existence है। सिर्फ मैटर ही सच है। time और space matter in motion के महज रुप हैं। time और space को क्रमशः 4th dimension और 5th dimension बता कर का चीजों को और अधिक उलझाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त Infinity को न समझने के कारण भी विज्ञान में मैटर के आदि और अन्त की बातें हो रही हैं। जबकि मैटर अविनाशी और अनंत है [Micro और Macro दोनो ही तरफ]. और इसलिए यह ब्रहमांड भी अविनाशी और अनंत है।

बिग बैंग की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह यह बताने में अक्षम है कि कुछ नही से मैटर कैसे पैदा हो जाता है। singularity महल एक गणितीय अवधारणा है और कुछ नही।

इन सभी चीजों को निम्न लेख में बहुत बढि़या तरीके से समेटा गया है। यह लेख विज्ञान पर एक नये नजरिये से रोशनी डालता है। इसे हमने : www.scientificphilosophy.com से साभार लिया है।

A single philosophical error on Einstein’s part has retarded physics and cosmology for over a century. The error is simply this: the objectification of motion. Classical mechanics assumed that the universe presents us with two fundamental phenomena: matter and the motion of matter. Matter exists; motion occurs. Matter, that is, anything in existence, has xyz dimensions and location. Motion is not “part” of the universe; it is what those parts do. In objectifying motion, Einstein assumed instead that motion had material properties. Like Maxwell, he started out with the assumption that light was a particle instead of wave motion in a sea of particles. This was an objectification similar to the theory that heat actually was a “caloric fluid,” instead of the vibratory mo-tion of atoms. As shown in this paper, this one error invalidates the Special and General Theories of Relativity. The attractiveness of those theories is dependent more upon the popularity of indeterministic, unscientific phi-losophy than upon the validity of the data offered in support. Examined in detail, the oft-cited “proofs” of rela-tivity, such as the Eddington solar eclipse observations and the Hafele-Keating flight of clocks around Earth fail to prove anything. The data were so poor that their interpretation as supportive is an embarrassment to science.

1. Introduction

The easy acceptance of Albert Einstein’s theory of relativity was and is dependent on the chaotic nature of the philosophy of science. Below, what I call an “error” certainly is not considered so by modern physicists, who by definition do not know what time is. To discover such an error, one would have to examine the underlying assumptions that led up to it [1][2]. This is nor-mally not done during the period of “ordinary science” that fol-lows a major paradigm shift such as the regression inadvertently instigated by Einstein. This change in philosophy was not brought about by tightly reasoned treatises on the inadequacies of classical mechanics. Instead, it was brought in through the back door with little regard for realism. Philosophers of science did what they always do: explain what philosophy scientists were using. None were so bold as to explain what philosophy scientists should be using. After all, most seemed to enjoy the solipsistic novelty of Einstein’s proposals. It must have been a welcome relief from the science-religion battles of the latter half of the Nineteenth Century.

Indeterminists such as Ostwald and Eddington championed Einstein as the genius who discovered relativity [3]. The media and the general populace, being of the same mindset, accepted this chance to escape the confines of classical mechanics and its atheistic tendencies. There was little analysis of the underlying assumptions, which never could be proven right or wrong. This paper uses the fundamental assumptions of what I call “univi-ronmental determinism (UD)” [4] and its ramifications [5] to ex-plicate the nature of Einstein’s major philosophical error.

Classical mechanics, assumes that the universe presents us with two fundamental phenomena: matter and the motion of matter. Matter exists; motion occurs. Matter, that is, anything in existence, has xyz dimensions and location. Motion is not “part” of the universe; it is what those parts do. Time is the motion of all things with respect to all other things in the universe.

Although our view of the universe as matter in motion is simple, it is opposed at every turn by indeterminists who believe that there must be “something” else. However, if one is careful

with one’s definitions, each “something” must be matter, that is, it must have xyz dimensions and location with respect to other things. There is no “something” that does not have xyz dimen-sions and location with respect to other things. In the infinite universe matter always contains other matter and is surrounded by other matter.

It’s been a long time since the average person knew what time is. Einstein’s muddling of the concept of time has affected all of us, not just his fervent followers. According to the popular press, time is “the mystery we’d rather not face: If clock time isn’t real, what is time, anyway? We don’t understand time…” [6]. As long as relativity holds sway, neither the physicist nor the layperson will be able to understand time.

2. Definitions

Univironment – The composition and properties of a particu-lar microcosm and its macrocosm, at a particular moment.

Determinism – The belief that all effects have mechanical causes.

Microcosm — A portion of the universe. All things are micro-cosms. Microcosm replaces the need to use the concept of a system or object.

Macrocosm – The portion of the universe that resides outside of a particular microcosm. The entire universe equals a par-ticular microcosm plus its macrocosm.

3. Assumptions

An analysis of philosophically laden theories such as relativi-ty must be founded on clearly stated fundamental assumptions. According to Collingwood [1], fundamental assumptions have two primary characteristics: 1) they always have opposites and 2) they never can be completely proven. If one posits more than one fundamental assumption, there is an additional criterion: 3) both must be consupponible. That is, if you assume one, you must be able to assume the other without contradiction. My re-cent work uncovered what I called The Ten Assumptions of Science [4][7]. These became the philosophical foundation of what became The Scientific Worldview [5]. For the present work, I put special emphasis on four of the ten assumptions:

Assumption 4: Inseparability – Just as there can be no mo-tion without matter, so there can be no matter without mo-tion.

Assumption 5: Conservation – Matter and the motion of mat-ter neither can be created nor destroyed.

Assumption 8: Infinity – The universe is infinite, both in the microscopic and the macroscopic directions.

Assumption 10: Interconnection – All things are intercon-nected, that is, between any two objects exist other objects that transmit matter and motion.

Assumptions 4 and 5 may seem quite obvious, although they are powerful antidotes to the more outrageous claims involving “action at a distance” and “curved space-time” sometimes consi-dered to be universal causes of gravitation. For us, a cause is described by Newton’s Second Law of Motion, F ma , whereby one microcosm influences the motion of another upon contact. Assumptions 8 and 10 are critical to my philosophical analysis.

4. Einstein’s Philosophical Confusion

Most people don’t seem to care whether a particular pheno-menon is matter or whether it is the motion of matter (hereafter referred to as motion). Einstein was no exception. In Special Re-lativity Theory (SRT), he almost surreptitiously substitutes length for time [8]. With this unremarked step, he performs what was to be one of most infamous philosophical errors in all of physics: the objectification of motion. But time is not “real” in the sense that the New York Times reporter hoped it would be. Time is not an object, but what objects do. Time is motion. Of course, Einstein’s objectification of motion indeed was a dramatic break away from classical mechanism, which saw all things as matter in motion. This was not just a novel “stepping out of the box” of mechanics; it was a breaking of the rules of science. Einstein seems to have been unaware of what he had done. He continued to perpetuate this objectification of motion throughout his work. Physicists of the day failed to recognize the mistake, although there were plenty of other objections [3].

To this day, modern physicists still accept Einstein’s treat-ment of time as material. An Internet search on the “objectifica-tion of motion” yields only eight entries (with six of them being my own). The “objectification of time” is quite a bit better: 5,420 entries, with only one of the first ones having much to do with physics. If we want to set physics straight, it looks like we have our work cut out for us.

5. Deobjectification of Motion: Changing the Philosophy of Physics

To put physics back on track, we need to “deobjectify” mo-tion. Our common usage of time as if it was a thing makes this inherently difficult. It explains a lot about why Einstein’s error has held sway for so long. In physics, we measure objects and their motions, putting the results on paper as words, equations, and illustrations. In our everyday lives, we prepare lists of “things” to do. By merely speaking of time as a noun, we objecti-fy it. For perhaps millennia, humans have objectified time almost daily. Getting out of that rut will not be easy. We are continually “saving” time, “using” time, “setting aside” time, “making” time, as if time actually existed. This common objectification provided a fertile field for uncommon mistakes. And now, along comes a supposedly smart mathematician who has equations that predict that “time dilates.” Fine, except that time is not a thing, but what things do. Things can dilate, but their motions cannot. Dilation cannot be a property of time because time does not exist, it oc-curs. Those who do not realize this are condemned to waste their objectified time debating the “Twin Paradox” into perpetuity.

In the parlance common to beginning physics, we are sup-posed to believe that SRT repeatedly has proven to be correct. Let us examine one experiment that supposedly “proved” that time dilation actually occurs:

6. Test of SRT: “Time Dilation” and the Hafele and Keating Flight around the Earth

Among the most frequently cited so-called confirmations of SRT remains the Hafele and Keating experiment [9]. This in-volved four supposedly precise atomic clocks on planes flying in opposite directions around the earth. There are two interpreta-tions of the data. I will give both, and you can decide which one is correct.

6.1. Mainstream: Hafele-Keating Supports Time Dilation

In the conventional interpretation, it is believed that Hafele-Keating showed that the east-bound clock slowed down by 59 nanoseconds and that the west-bound clock sped up by 273 na-noseconds relative to a clock on the ground in Washington. Even if true, this would be quite a shock. Einstein had claimed that all moving clocks are supposed to run slow with respect to the ob-server. There should have been little difference between east-ward and westward travel. After a bit of back-tracking by figu-ratively placing the reference clock at the non-rotating center of the earth and including gravity as a major contributor to the re-sult, Hafele and Keating’s calculations seemed to agree with rela-tivity. Unfortunately, for Einstein, this interpretation of the expe-riment indicated that the part about “motion with respect to the observer” had to be discarded. Hafele had to use “motion with respect to the underlying nonrotating inertial space” to get the math to agree with relativity predictions. This is a big step away from the solipsism that underpins relativity [10], but that is sel-dom noted in the many citations of Hafele-Keating as evidence for relativity. Accepting the data as adequate, some skeptics [11] [12] have tried to find a physical reason for the published results. Even that is a waste time, according to the alternative view:

Table 1. Original test results and the changes made by Hafele-

Keating [9] (in nanoseconds, ns) (from Kelly [14], Table 3).

6.2. Skeptical: Hafele-Keating doesn’t Support Relativity

In the second interpretation, skeptics have considered the ex-periment to have been a total failure due to the erratic behavior of the clocks [13][14]. Kelly [14] was able to obtain the raw data for the experiment, which looked like Table 1.

Note that the raw test results actually show both gains and losses for both the eastward and westward trips (Table 1). Of course, all clocks, even the relatively precise cesium beam clocks used in the experiment, fail to keep accurate time at some level. Now, this is not necessarily a death knell for this type of experi-ment. The tendency for a clock to gain or lose time is called “drift.” If the drift occurs at a steady rate throughout the experi-ment, we can add or subtract it to get an accurate time. For ex-ample, if my watch gains a second per day, I will have to subtract 7 seconds from the observed time to get the correct time next week. This is not what happened in the Hafele-Keating experi-ment. Drifts were highly irregular for each of the clocks (Fig. 1). The total range in drift during the course of the experiment was about 7000 ns for an experiment purporting to measure as little as 59 ns. Not only were the drifts for the four clocks highly varia-ble, the drifts for each of the individual clocks changed through-out the experiment (changes in slope of the lines in Fig. 1).

Fig. 1. Sketch of results given by Hafele-Keating [9] (from Kelly [14]). G = time gain; L = time loss.

Drifts determined when the clocks were on the ground in Washington were extrapolated across the time the clocks were in transit. Clock 408 was about the worst: it lost time (L) before the eastward flight and gained time (G) after the flight (Fig. 1). Re-markably, the difference was attributed to time dilation. Clock 447 had the most consistent drift rate, but it showed no signifi-cant gain or loss during both flights, contrary to the conclusions made in the paper (Fig. 1). On top of all this, Hafele and Keating had the temerity to average this mess (bold dashed line in the center of Fig. 1) before applying the adjustments and math (Table 1) that they ultimately anointed as being in “agreement with rela-tivity.”

6.3. Lessons Learned

It seems that every time I evaluate one of the experiments said to confirm SRT or General Relativity Theory (GRT) either the data or the interpretations are poor. Hafele-Keating is no dif-ferent. You might ask: “Aren’t all important experiments con-firmed by others?” Actually, this is seldom the case—of my 320 publications, only one was repeated by others in any detail [15][16]. To go to the trouble of redoing an experiment, one usually must be a highly motivated skeptic. Those opposed present only a minor inconvenience to the conventional wisdom. Repeating the mantra that “Hafele-Keating ‘proves’ Einstein was right about time dilation” is not a scientific statement, but a phi-losophical one. It has nothing to do with math and everything to do with philosophy. Realize, however, that when the words “pa-radox” or “contradiction” turn up, it is because at least one of the beginning assumptions that started it all is incorrect. Thus, the rules or “philosophy” of math do not allow the substitution of length for time [8]. After committing this error, Einstein was ready for space-time.

7. GRT: Space-time

The most notable contribution of GRT is the concept of space-time. In physics, we have invented many matter-motion terms that help us understand the two primary phenomena, matter and motion. These matter-motion terms are concepts, ideas, descrip-tions, or calculations that include a term for matter and a term for motion. Thus, momentum is P mv , where m represents mass (matter) and v represents velocity (motion). Other common mat-

ter-motion terms are force F ma and energy E mc2 [17]. Mat-ter-motion terms are extremely useful, of course, but we must always remember that by combining a term for matter and a term for motion, we have created a creature that neither exists nor occurs. I cannot take a piece of momentum, force, or energy home with me. If one were to propose momentum, force, or energy had xyz dimensions, physicists would not be the only ones to laugh.

Space-time, likewise, is a matter-motion term. Space exists; time occurs. Space-time has been muddled so much by Einstein and his followers that many people actually think that it exists. They even try to present models of it to a skeptical lay public. Nevertheless, like the other matter-motion terms, space-time is a concept, idea, description, or calculation. It is not a thing or a motion. I am not about to take some space-time home with me. It takes a bit to sort this out philosophically, however. Generations have been imbued with the efficacy of space-time and mathema-ticians have spent entire careers preaching about it. To get any-where with this, I need to clarify what I mean by space and time.

7.1. Space

The philosophical confusion begins with the definition of space. Here again, critical choices must be made. Either space is something, or it is nothing. It is the job of all indeterminists to claim, as positivists do, that space is completely empty. After all, one can do the math without having to decide whether space is material or immaterial, as Einstein showed. Of course, if one looks at the real world, one finds no examples of perfectly empty space anywhere. Thus, in the laboratory, we are unable to make a perfect vacuum. Even outer space is not perfectly empty as Einstein first assumed. Microwave background data show that intergalactic space has a temperature of 2.7oK. Temperature is the vibration of matter, so there has to be matter there, whether one calls it “aether,” “dark matter,” or whatever. Decades ago, one wag called intergalactic space a particle zoo. Of course, inde-terminists are free to claim that any particles in a near vacuum are surrounded by perfectly empty space. In UD, however, we obviate that by our Tenth Assumption of Science, interconnec-tion (All things are interconnected, that is, between any two ob-jects exist other objects that transmit matter and motion). Note that this is clearly consupponible with our assumption of infinity above. Any xyz portion of the universe, no matter how small or how large, will always contain matter. It is merely a question of relative scale. If we privileged to have that view, the inside of an electron might look similar to the night sky. Nonetheless, being indeterminists, modern physicists must disagree with what they think are such radical assumptions. For them, disconnection and finity are the preferred, traditional assumptions. They seldom are bothered by today’s erroneous interpretation of space-time.

There is one other way to consider the material-immaterial nature of space. All things in the universe contain what we perceive to be matter and space. The Greek atomists insisted that atoms were true elementary particles filled with solid matter. If anything, the things we call atoms today contain mostly empty space. At one time, the space between you and I may have been considered empty. Now we know that is not the case. Any real thing lies on the continuum between ideal solid matter and ideal empty space. The ideals exist only in our brains—they can have no real existence. To insist, like the young Einstein and his posi-tivist friends, that space really is perfectly empty or immaterial makes one a rank idealist. The material nature of space must be granted if one is to understand what is really meant by space-time.

7.2. Time

Let me summarize my reasons for asserting that time is mo-tion. Like the free will vs. determinism debate, the philosophical struggle over the nature of time is endless. Folks have imagined all sorts of fantasies with regard to time. Of course, in the real world, time, like all phenomena, must fit either of two categories: matter or the motion of matter. This stems from the Fourth As-sumption of Science, inseparability (Just as there is no motion without matter, so there is no matter without motion). Not being “part” of the universe, a piece of time cannot be examined as we do with material objects. This is why we say that time has no existence. That is, it does not have xyz dimensions and location with respect to other things. Universal time is the motion of all things with respect to all other things. In practice, we measure time in specific instances with regard to the relative motions of specific portions of the universe. Because time does not exist, it has no spatial dimensions. One can plot time in the 3-D world, but that does not make it a spatial dimension.

7.3. Space-time

If space is matter and time is motion, any combination of the two will be a matter-motion term like momentum, force, and energy. Space-time, then, is an idea, concept, or calculation that we use to describe aspects of the universe. Like the other matter-motion terms, space-time neither exists nor occurs. The universe does not “consist” of space-time, so all the attempts to produce a physical model of it are merely foolishness. They amount to whimsical contributions to the determinism-indeterminism phi-losophical struggle. Moreover, they are good ones too, as it ap-pears they are winning the contest. What are they winning? For one thing, they now have most educated people believing that the universe exploded from nothing—a grand creation that puz-zles even Hawking when he ponders “what came before.” I even had one thoroughly indoctrinated physics professor tell me that I had no existence, but that the occasion of my birth did!

What then, is space-time? As I mentioned, space-time is a concept or idea. Thus, yesterday I sat at my desk, occupying a certain xyz space. Today, I occupy the same xyz space. The two material spaces are essentially the same, but all things in the un-iverse have kept moving in the meantime. I can imagine myself sitting at my desk yesterday and I could expound on how differ-ent my “space-time position” was yesterday as opposed to today. Of course, none of those space-time positions actually exist de-spite the good Prof’s wild claims and the mathematical mixing of space and time.

7.4. Universal Expansion

The matter-motion term, space-time, came along just in time to set the stage for the similarly indeterministic interpretation that Hubble’s redshifts were evidence for universal expansion. Be aware that Hubble, himself, never believed that the redshifts of faraway galaxies meant the universe was expanding. He al-ways thought it was a measure of distance rather than recession-al velocity—more of a “tired light” effect. For positivists who actually believed in perfectly empty space, there was no reason to entertain such a heresy. Why would light lose energy travel-ing through perfectly empty space?

Of course, Einstein’s objectification of light was critical to the view that the universe was expanding. In the typical Einsteinian way, he construed light, a motion of particles, to be a particle. His “corpuscular” theory of light has a historic parallel with the “caloric fluid” theory of heat. What was once considered a “thing” is now considered the vibratory motion of things. Dur-ing our evolutionary development, we have always had a ten-dency to objectify motion. That is what people do when they express a belief in ghosts: “things” that are not things, but never-theless display motion. The ever-mysterious photon is the “ghost particle” of modern physics. It supposedly is affected by gravitation [18], although it is said to be massless. After all, ac-cording to Einstein, if it had any rest mass at all, it would have infinite mass at the velocity it is said to travel. The photon is not only a particle, it is a wave too. Some of those photons must be pretty large, with wavelengths measured in the thousands of kilometers. Really serious folks actually believe such stuff. It is part and parcel of both SRT and GRT.

8. Test of GRT: “Curved” Empty Space

It wasn’t until Eddington’s famous eclipse observations that Einstein rose to prominence [19, 3]. The idea of the observations was to test the possibility that Einstein’s theoretically empty space surrounding massive bodies was curved. During an ec-lipse it becomes possible to view what happens to light from fa-raway stars when it passes the Sun. Although the instruments that he used were not up to the task [20], Eddington nonetheless reported that light passing the sun indeed was bent toward the sun. This was the first of many experimental “proofs” of GRT and its prediction that space or space-time was curved. Of course, even if Eddington’s measurements had been adequate they would only have shown that the Sun has an atmosphere capable of refraction. GRT predicts that the light bending should be a decreasing function of distance from the Sun. There still should light bending at distances several times the radius of the Sun. Dowdy [21] showed that nothing of the sort actually occurs. There is no bending at distances beyond the Sun’s plasma at-mosphere. GRT has been falsified.

9. Conclusion

If there is any consistency in SRT and GRT, it is the objectifi-cation of motion, Einstein’s most important philosophical error. The whole of modern theoretical physics is founded on this par-ticular error. The remedy for this mistake is the assumption of classical mechanics that the universe presents us with two basic phenomena: matter and the motion of matter. Without that rea-lization, people will continue to debate SRT and GRT without end. As I mentioned before, modern physicists are to be excused for not knowing what time is.

Acknowledgements

I thank Stephen J. Puetz, Steven Bryant, and Bill K. Howell for reviews of the manuscript and for many stimulating discussions of the topic.

References

[ 1 ] R. G. Collingwood, An Essay on Metaphysics (Oxford, Clarendon

Press, 1940), 354 pp.

[ 2 ] T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd Ed. (Chi-

cago, University of Chicago Press, 1970), 210 pp.

[ 3 ] R. J. Anderton, “The Devil’s Advocate of Einstein: History of Rela-

tivity” (2011), http://www.worldsci.org/php/index.php?tab0=

Events&tab1=Display&id=364.

[ 4 ] G. Borchardt, The Ten Assumptions of Science: Toward a New

Scientific Worldview (Lincoln, NE: iUniverse, 2004), 125 pp.

[ 5 ] G. Borchardt, “The Scientific Worldview and the Demise of Cos-

mogony”, Proceedings of the NPA 4 (1): 16-19 (2007), http://scienti

ficphilosophy.com/Downloads/TSWATDOC.pdf; G. Borchardt,

The Scientific Worldview: Beyond Newton and Einstein (Lin-

coln, NE: iUniverse, 2007), 411 pp.

[ 6 ] H. Mansfield, “Does Anybody Really Know What Time it Is?”, New

York Times, p. A23 (Mar 11, 2011) http://www.nytimes.com/2011/

03/11/opinion/11mansfield.html.

[ 7 ] G. Borchardt, “Ten Assumptions of Science and the Demise of

‘Cosmogony’”, Proceedings of the NPA 1 (1): 3-6 (2004) http://www.

scientificphilosophy.com/Downloads/TTAOSATDOC.pdf.

[ 8 ] S. Bryant and G. Borchardt, “The Failure of the Relativistic Hyper-

cone”, Proceedings of the NPA 8 (2011), http://www.worldsci.org/

php/index.php?tab0=Abstracts&tab1=Display&id=6000&tab=2.

[ 9 ] J. C. Hafele and R. E. Keating, “Around-the-World Atomic Clocks:

Predicted Relativistic Time Gains”, Science 177 (4044): 166-168

(1972); “Around-the-World Atomic Clocks: Observed Relativistic

Time Gains”, Science 177 (4044): 168-170 (1972).

[ 10 ] H. H. Lindner, “Beyond Consciousness to Cosmos: Beyond Rela-

tivity and Quantum Theory to Cosmic Theory”, Physics Essays 15

(1): 113-128 (2002).

[ 11 ] Tom Bethell, Questioning Einstein: Is Relativity Necessary? (Pueb

lo West, CO: Vales Lake Publishing, 2009), 206 pp.

[ 12 ] R. Webster Kehr, The Detection of Ether, 1st Ed. (Overland Park,

Kansas, 2002), http://www.teslaphysics.com/.

[ 13 ] D. E. Spencer, U. Shama, P. J. Mann, “A New Interpretation of the

Hafele-Keating Experiment”, presented at the 3rd NPA Conference

(Flagstaff, AZ, 1996), http://www.shaping.ru/congress/english/

spenser1/spencer1.asp.

[ 14 ] A. G. Kelly, “Hafele & Keating Tests: Did They Prove Anything?”

(2000), http://www.cartesio-episteme.net/H&KPaper.htm.

[ 15 ] C. J. Wills G. and Borchardt, “Holocene Slip Rate and Earthquake

Recurrence on the Honey Lake Fault Zone, Northeastern Califor-

nia”, Geology 21: 853-856 (1993).

[ 16 ] R. Turner, R. D. Koehler, R. W. Briggs, and S. G. Wesnousky, “Pa-

leoseismic and Slip-Rate Observations along the Honey Lake Fault

Zone, Northeastern California, USA”, Bulletin of the Seismological

Society of America 98: (4): 1730-1736 (2008).

[ 17 ] G. Borchardt, “The Physical Meaning of E=mc2”, at 16th NPA Con-

ference, Storrs (2009), http://www.scientificphilosophy.com/Down

loads/The%20Physical%20Meaning%20of%20E%20=%20mc2.pdf.

[ 18 ] R. V. Pound & G. A. Rebka, “Apparent Weight of Photons”, Physical

Review Letters 4 (7): 337-341 (1961).

[ 19 ] S. A. Eddington, Report on the Relativity Theory of Gravitation

(London: Fleetway Press, 1918), 91 pp.

[ 20 ] R. J. Moody, “The Eclipse Data from 1919: The Greatest Hoax in

20th Century Science”, at 16th NPA Conference, Storrs, CT (2009),

http://www.worldnpa.org/pdf/abstracts/abstracts_1039.pdf.

[ 21 ] E. H. Dowdye, Jr., 2010, “Findings Convincingly Show No Direct

Interaction between Gravitation and Electromagnetism in Empty

Vacuum Space”, Proceedings of the NPA 7: 131-136 (2010), http:// www.extinctionshift.com/SignificantFindings.htm

![JOAN JARA [left]](https://kritisansar.noblogs.org/files/2013/09/JOAN-JARA_2667394b-300x187.jpg)