मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है। उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। यह काम दर्जी का है।- मंटो

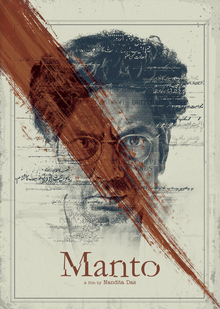

2017 के ‘जश्न-ए-रेख़्ता’ में जब मैंने ‘नंदिता दास’ को यह कहते सुना कि वे ‘सआदत हसन मंटो’ पर फिल्म बना रही हैं तो मैं कतई उत्साहित नहीं थी। अपने पिछले अनुभवों से मुझे यही लगा कि वे मंटो के जीवन को कुल मिलाकर कुछ अच्छे कपड़े ही पहनाने का काम करेंगी। लेकिन आज जब मैंने फिल्म देखी तो अवाक रह गयी। जिस शिद्दत के साथ उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने मंटो और उनके तत्कालीन परिवेश को पर्दे पर उतारा है वह वही कर सकता है जिसमें बकौल नन्दिता दास कुछ ‘मंटोवियत’ अभी बाकी हो।

मंटो कुछ उन कलाकारों में से थे जिन्हें अपनी कला या अपने सच पर इस कदर आस्था थी कि वे उसके पोषण के लिए खुद अपना ही शिकार करने को बाध्य हो जाते थे। इसे ही ‘आत्महंता आस्था’ कहते है। उन्ही के समकालीन बंगाल के ‘ऋत्विक घटक’ भी ऐसे ही कलाकार थे। दोनो को ही अपने जीते जी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने अपने कारणों से दोनों को ही उस समय की प्रगतिशील धारा (मुख्यतः ‘इप्टा’ और ‘प्रगतिशील लेखक संघ’) से तिरस्कार मिला। जिससे उन्हें गहरी पीड़ा हुई।

फिल्म में जब ‘फैज अहमद फैज’ मंटो की रचना ‘ठण्डा गोश्त’ पर अश्लीलता के आरोप से तो इंकार करते है, लेकिन साथ ही साथ यह भी जोड़ देते हैं कि अदब के हिसाब से यह कोई उल्लेखनीय कृति नहीं है तो मंटो बने ‘नवाजुद्दीन सिद्दीकी’ के चेहरे पर जो दर्द का भाव आता है वह हिलाकर रख देता है। एक दूसरे दृश्य में मंटो अपने इसी दर्द को बयां करते हुए कहते हैं कि इससे तो अच्छा था कि फैज साहब इसे अश्लील रचना ही मान लेते। दरअसल कोई भी कलाकार उस समय अपने को बहुत अकेला महसूस करने लगता है जब उसके अपने सहोदर लोग ही उसे ना समझ पायें या गलत समझ लें। यही वह समय होता है जब वह अपने भीतर ही विस्फोट करने को बाध्य हो जाता है। यह विस्फोट भले ही उस कलाकार के चीथड़े उड़ा दे, लेकिन इसकी अनुगूंज भविष्य में प्रगतिशील धारा के मुहाने को और चौड़ा बनाने में सफल होती है। मंटो भी इसमें सफल रहे। आज मंटो की रचनाओं के विषय ‘जदीदियत’ और ‘तरक्की पसन्द’ अदब का अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। फिल्म में भी इस विस्फोट की अनुगूंज हमे साफ सुनाई देती है।

यूरोप में एक समय ‘काफ्का’ को ‘लूकाच’ समर्थक परम्परागत मार्क्सवादी आलोचक, पूंजीवादी-पतित लेखक ही मानते थे। बाद में ‘ब्रेख्त’ और अन्य मार्क्सवादी रचनाकारों ने उन्हें साहित्य में स्थापित किया और प्रगतिशील-मार्क्सवादी धारा का मुहाना और चौड़ा किया। मंटों की तुलना अक्सर फ्रांसीसी रचनाकार ‘मोपांसा’ से की जाती है। यह आश्चर्यजनक है कि मोपांसा पर ‘तोलस्तोय’ ने अश्लीलता और आम लोगो में भविष्य ना देख पाने का लगभग वही आरोप लगाया था जो मंटो पर उनके समकालीन प्रगतिशीलों ने लगाया था।

लेकिन फिल्म इस महत्वपूर्ण विषय को अछूता छोड़ देती है। यानी मंटो ‘मंटो’ क्यो थे। या कोई सआदत हसन, ‘मंटो’ क्यो हो जाता है। फिल्म ने इस विषय को भी नहीं छुआ कि मंटो को ‘मंटो’ बनाने में तरक्की-पसंद धारा का कितना योगदान था। फिल्म में यदि उनके आरम्भिक मेन्टर ‘अब्दूल बारी अलग’ का किरदार होता, जिन्होंने मंटों को रूसी साहित्य से परिचित कराया और उन्हें तरक्की-पसन्द धारा की ओर लेकर आये तो फिल्म को एक नयी उंचाई मिल जाती। इस सन्दर्भ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का उनका प्रवास बहुत महत्वपूर्ण है जहां वे ‘अली सरदार जाफरी’ से मिलते है, जिनका उनपर काफी प्रभाव पड़ा।

हालांकि इस विषय को साधना थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन एक अच्छी रचना (या फिल्म) की एक विशेषता यह भी होती है कि वह संभावनाओं और आकांक्षाओं का मुहाना भी खोल देती है।

बहरहाल फिल्म मंटो के बहाने उस दौर के विभाजन के दर्द और उसकी त्रासदी को जिस मानवीय स्तर पर पेश करती है, वह बेहतरीन है। यह याद करना जरूरी है कि इस विभाजन में करीब 15 लाख लोग मारे गये थे और करीब 2 करोड़ लोगों को इधर से उधर पलायन करना पड़ा था। मंटो का बाम्बे से लाहौर प्रवास इसी दर्दनाक विभाजन के बीच हुआ। इसी मानवीय विपदा के बीच दोनों मुल्कों की ‘आजादी’ आयी। मंटो ने इसे उस पंक्षी की आजादी की संज्ञा दी, जिसके दोनों पर काट दिये गये हों। क्या बेहतरीन कमेन्ट है, दोनो मुल्कों की तथाकथित आजादी पर।

दरअसल इस तरह के विभाजनों, युद्धों, बड़े दंगों, फासीवाद के दौरान होने वाली क्रूरताओं में जनता का एक हिस्सा एक तरह से ‘बैनलटी आॅफ इविल’ (banality of evil) का शिकार हो जाता है। इसे मशहूर दार्शनिक ‘हाना अरेन्ट’ (Hannah Arendt) ने इस रूप में व्याख्यायित किया है कि ऐसे समय जनता के इर्द गिर्द जो माहौल होता है उसमें जनता को यह नहीं लगता कि वह कोई बुरा काम कर रही है। यानी बुराई को यहां एक जस्टीफिकेशन मिल जाता है और यह ‘न्यू नार्मल’ हो जाता है। मंटो ने अपनी प्रसिद्ध कहानी ‘ठण्डा गोश्त’ में इसी ‘बैनलटी आॅफ इविल’ की बात की है, जब कहानी का पात्र ‘ईश्वर सिंह’ एक मुस्लिम घर में सभी पुरूष सदस्यों की हत्या करके, उस घर की एकमात्र महिला सदस्य को अपने कंघे पर उठाकर झाड़ियों में बलात्कार के लिए ले जाता है। लेकिन यह कहानी बड़ी कहानी इसलिए बन जाती है कि मंटो ने दिखाया है कि ‘बैनलटी आॅफ इविल’ का शिकार होने के बावजूद उस समय उसका जमीर वापस आ जाता है जब उसे पता चलता है कि जिसके साथ उसने बलात्कार किया है वह तो ‘ठण्डा गोश्त’ था, यानी वह महिला मरी हुई थी। और इसके असर से अपनी पत्नी के साथ बिस्तर में ईश्वर सिंह खुद एक ठंडे गोश्त में बदल जाता है।

इस कहानी को फिल्म में बहुत ही प्रभावी तरीके से दिखाया गया है। जिसने कहानी पढ़ी है वो भी और जिसने नहीं पढ़ी है वो भी शाक्ड रह जाते है। किसी ने कहा है कि अच्छी रचना वही होती है जो आपको शाक दे। यह फिल्म मंटो की कहानियों के माध्यम से आपको कई जगह शाक देने में सफल रहती है। फिल्म में ‘खोल दो’ कहानी का फिल्मांकन भी बहुत असर कारक है। कहानियों के अलावा मंटो के डायलॉग्स भी आपको कई जगह शाक देते हैं। मंटो के अजीज मित्र ‘श्याम’ जब शराब की बोतल दिखाते हुए मंटो से कहते हैं कि तुम कहां के मुसलमान हुए तो मंटो का जवाब है- ‘इतना तो हूं ही कि दंगे में मारा जा सकूं।’ मंटो का यह कथन आपको हिलाकर रख देता है।

फिल्म के इस ‘ओवरआल इफेक्ट’ का एक बड़ा कारण यह है कि नंदिता दास ने कही भी मंटो को ‘लार्जर दैन लाइफ’ की तरह पेश नहीं किया है। और नवाजुद्दीन ने अपने अभिनय से इसमें नंदिता के परिप्रेक्ष्य की मदद की है।

जिस तरह से मंटो की असल जिंदगी को संभालने में उनकी पत्नी ‘साफिया’ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक उसी तरह फिल्म में भी साफिया की भूमिका निभाने वाली ‘रसिका दुग्गल’ ने अपने अभिनय से मंटो के किरदार को उभारने में अपनी भूमिका निभाई है। शायद इसी कारण कई लोगों को उनका अभिनय फीका लगा है।

लाहौर में शूटिंग की इजाजद ना मिलने के बावजूद फिल्म में लाहौर पूरी तरह जीवंत है। यह एक अजीब बात है कि नन्दिता की पिछली फिल्म ‘फिराक’ की कहानी का परिवेश गुजरात था, लेकिन उन्हें गुजरात में इसकी शूटिंग करने की इजाजत नहीं मिली और उन्हें मजबूरन हैदराबाद में इसकी शूटिंग करनी पड़ी। इस बार लाहौर में शुटिंग की इजाजत ना मिलने के कारण उन्हें गुजरात के ही एक गांव ‘वासो’ में लाहौर रचना पड़ा।

मंटो की कहानी पर अश्लीलता के अलावा यह भी आरोप लगता रहा है कि उनकी कहानियों में आशा की कोई किरण नहीं होती। लेकिन फिल्म का समापन ‘फैज अहमद फैज’ की मशहूर नज़्म ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे’ से होती है। जिसका संगीत और गायकी दोनो बहुत ही खूबसूरत है।

फिल्म और साहित्य में रूचि रखने वाले लोगों के लिए यह फिल्म एक खूबसूरत नास्टैल्जिया भी रचती है। एक ही स्क्रीन पर ‘फैज अहमद फैज’, अशोक कुमार, नरगिस, जद्दन बाई, के आसिफ, इस्मत चुगताई, व अन्य को देखना बेहद सुखद अनुभव है।

अंत में, मंटो के ही एक कथन से इसे समाप्त करना ठीक होगा।

हिन्दोस्तान आजाद हो गया, पाकिस्तान भी स्वाधीन हो गया। लेकिन दोनो ही मुल्को में मनुष्य अभी भी गुलाम है- अपने पूर्वाग्रहों का गुलाम, धार्मिक कट्टरता का गुलाम, बर्बरता और अमानवीयता का गुलाम।