कल चाय की दुकान पर बैठी चाय की चुस्कियंा ले रही थी, तभी मेरी नज़र उस पकौड़े वाले प्लेट पर पड़ी जो एक पुराने अखबार से ढका था। अखबार पर पंकज बिष्ट की तस्वीर थी। मैने उत्सुकता पूर्वक अखबार उठाया। अखबार के आधे पेज पर पंकज बिष्ट का साक्षात्कार था। एक ही संास में पूरा साक्षात्कार पढ़ डाला। इतना शानदार साक्षात्कार मैंने इधर काफी दिनों से नहीं पढ़ा था- स्पष्ट और बेबाक।

लेकिन अखबार के उस टुकड़े में न मैं अखबार का नाम खोज पायी और न ही तिथि। हां साक्षात्कार के अंत में पंकज बिष्ट का फोन नम्बर जरुर दिया था। यदि आपको तिथि और अखबार का नाम जानने की जरुरत हो तो आप साक्षात्कार के अंत में दिये फोन नम्बर पर फोन कर सकते है। जाहिर है मुझे इसकी जरुरत महसूस नहीं हुई।

तो लीजिए पेश है पंकज विष्ट का एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार—

प्र. आपके दो उपन्यासों को पढ़कर आपकी दो छबियां बनती है- ‘उस चिडि़या का नाम’ में आप विद्रोही युवक दिखाई देते है, जो पहाड़ की रूढि़यों के खिलाफ बात करता है और ‘लेकिन दरवाजा’ में एक ऐसा युवक दिखता है, जो दिल्ली के साहित्य संसार की पोल खोलने पार आमादा है। इन उपन्यासों में झलक रहे पंकज बिष्ट क्या दो दशक बाद भी वैसे ही हैं या बदल गए हैं?

उ.- एक व्यक्ति के रूप में लगता ही नहीं कि मूलतः मुझमें कोई बदलाव आया है। चीजों को देखने-समझने का नजरिया जरूर बदला है या कहिए कि विकसित हुआ है। किसी व्यक्ति का चरित्र उसके निजीअनुभवों से ही नहीं बनता। यह इस पर भी निर्भर करता है कि उसमें परंपराओं की कितनी समझ बनी है और उसने उन्हें कितना आत्मसात् किया है। निजी संसार के अनुभवों के अलावा मेरे अध्ययन, प्रगतिशील वैज्ञानिक समझ ने भी मुझे बनाया है। ये दानों उपन्यास मैंने अपनी इसी आधारभूत समझ में लिखे थे। यह समझ अब भी कायम है। बदलाव के नाम पर यह जरूर हुआ है कि अब यह समझ कुछ और परिपक्व हो गई है।

प्र.- ‘लेकिन दरवाजा’ में आपने 70-80 के दशक की दिल्ली की साहित्यिक दुनिया का जो खाका खींचा है, अब वो कैसा हो गया है?

उ.-कई मामलों में वो पहले से बहुत खराब हुआ है। गलाकाट प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है। साहित्य के प्रति सम्मान कम हुआ है। समाज में साहित्य के प्रति झुकाव भी पहले जैसा नहीं रहा। लेखकों का वैसा इन्वाॅल्वमेंट भी नहीं नजर आता। सांस्कृतिक गतिविधियों में निम्नवर्ग शिरकत नही कर रहा है। पूरे कला संसार पर भद्र वर्ग का दबदबा दिखता है। व्यावसायीकरण ने कलाओं को जरूरत से ज्यादा पाॅपुलिस्ट बना दिया है। काफी हद तक यह टेलीविजन के प्रभाव का नतीजा है।

प्र.- उपन्यासकार के रूप में आप आजादी के बाद से अब तक के अंतराल को कैसे देखते हैं? इस विधा में क्या हम विकास कर पाए हैं? आज कोई बड़ा उपन्यासकार क्यों नही दिख रहा?

उ.-आजादी के तत्काल बाद तो कई बड़े उपन्यासकार हुए, जैसे-फणीश्वरनाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल, यशपाल, अमृतलाल नागर। लेकिन इनके बाद अचानक अच्छे उपन्यासकार गायब ही हो गए। वैसे इसके दो-तीन कारण मुझे नजर आते हैं। पहला तो यही है कि आजादी के कुछ समय बाद पूरे परिदृश्य पर कहानी छा गई। यह वो समय था, जब पत्रकारिता का भी विकास हो रहा था। उसने कहानी के लिए ज्यादा जगह बनाई। कहानी को आसानी से छापा जा सकता था। उसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा हो गई। हालांकि तब उपन्यास भी धारावाहिक रूप में छपे। शिवानी के कई उपन्यास आए, लेकिन वो पाॅपुलर किस्म का लेखन था। गंभीर उपन्यास कम ही छपे। उपन्यास लिखने के लिए जिन दो चीजों-श्रम और समय की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो कम होती गई उपन्यास लेखन प्रतिदान मांगता है, जबकि कहानियां लिखना तुलनात्मक रूप में ज्यादा सुविधानक है। यह काम कम समय और कम मेहनत में हो जाता है। यह भी हुआ कि हमारे यहां किताबों का बाजार विकसित नहीं हो सका। सरकारी खरीद ने पुस्तकों के स्वाभाविक बाजार को खत्म कर दिया। सरकारी खरीद ने पुस्तकों के स्वाभाविक बाजार को खत्म कर दिया। सरकारी खरीद की अपनी सीमाएं थीं, इसलिए प्रकाशकों की ज्यादा पुस्तकें छापने और निजी पाठकों को बेचने में रुचि ही नहीं रही। ज्यादा संख्या में एक किताब को छापने और बेचने की बजाय कई किताबें छापना उनके लिए ज्यादा मुनाफे का सौदा बन गया। एक तीसरा कारण यह था कि ‘नई कहानी’ पूरे परिदृश्य को नियंत्रित करने लगी थी। बहुत सुनियोजित और प्रायोजित ढंग से इस आंदोलन ने कहानी को बेचा और भुनाया। यह ऐसा ही था, जैसे काॅर्पोरेट कंपनियां अपना उत्पाद बेचने के लिए मार्केटिंग रणनीति बनाती है। ऐसे में उपन्यास और उपन्यासकार धीरे-धीरे गायब होने लगे।

प्र. आपने नई कहानी की बात की, तो नई कहानी के उस दौर को आप कैसे देखते हैं, जब कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव और मोहन राकेश की त्रयी साहित्य की दुनिया में छाई हुयी थी?

उ. यह दौर बदलाव को अपने ही तरीके से रेखांकित करता है। नई कहानी का दौर उस बदलाव का प्रतीक है, जो आजादी के बाद मध्यवर्ग में आया। इन तीनों कहानीकारों और साथ में निर्मल वर्मा ने भी मध्यवर्ग की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, उसके जीवन के आकर्षण और लालसाओं को अभिव्यक्ति देने वाली कहानियां लिखीं। यह वो दौर था, जब मध्यवर्ग ने बड़े पैमाने पर उभरना शुरू ही किया था। आजादी मिल चुकी थी और अब उसके सामने कोई आदर्श नहीं था-सिवाय आगे बढ़ने के यानी सुविधाएं बटोरने के। ऐसी कहानियां उनकी मानसिक, सामाजिक स्थितियांे के सर्वथा अनुकुल थीं। संयोग यह भी रहा कि इन्हें एक आलोचक मिला, जो मुख्यतः कविता का आलोचक था। उसने वक्त की जरूरत को जाने-समझे बिना ही इन कहानियों को खूब ग्लोरिफाई किया और कथा साहित्य की आलोचना को गलत रास्ते की ओर मोड़ दिया। हम आज तक इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस व्यक्ति के नेतृत्व में अकादमिक जगत ने, जो कि अपनी प्रकृति में ही दकियानूस होता हैं, इसे आंख मूंदकर अपनाया और उसी लीक को पीटा जा रहा है। परिणाम सामने है।

प्र. आपको क्या नहीं लगता कि इन कहानीकारों ने एक खास किस्म का रूमानी संसार रचा, जिसके चलते युवा पीढ़ी यथार्थ से कट गई। वो कल्पनओं में जीने लगी?

उ. इन कहानीकारों ने सरलीकृत उपकरणों के जरिए पाॅपुलर साहित्य रचा, जो अकसर यथार्थ से अलग था। असल में यथार्थ को समझने की दृष्टि इनमें विकसित हो ही नहीं पाई, क्योंकि आलोचना की भूमिका सदा से ही संदिग्ध रही। जैसा कि मैंने कहा, तब मध्यवर्ग उभर रहा था और उसकी आखों में सिर्फ निजी सपने थे। इस मानसिकता में उसे प्रकृति और प्रेम की कहानियां खूब रुचीं। इसने कहानी के उद्देश्य को पूरी तरह पटरी से उतार दिया। जिस लेखन में न अंतदृष्टि हो, न ही कोई विजन, वो उथला होता ही है। इसीलिए इन कहानियों में आपको तत्कालीन समाज के बहुत सतही ब्यौरे मिलेंगे। वो साहित्य, जो किसी समाज का प्रतिनिधि साहित्य न हो, जिसके जरिये तत्कालीन समाज की अंतर्धाराएं समझ न आ पाती हों, ऐसे साहित्य की उपयोगिता क्या हो सकती है? यह भी गौर करने की बात हो सकती है कि इन कहानीकारों ने एक भी बड़ा उपन्यास नहीं लिखा। उपन्यास लेखन के लिए ज्यादा तार्किकता, विषय की गहरी समझ और व्यापक दृष्टि की जरूरत होती है, जो शायद इनमें नहीं थी।

एक और दुर्घटना घट गई कि नई कहानी के आंदोलन के चलते इस गुटबाजी के बाहर का जो लेखन था, जिसमें वामपंथी और प्रगतिशील साहित्य को रखा जा सकता है, जिन्होंने अलग होकर अपनी कुछ पहचान बनाने की कोशिश की, वह अपने लिए जगह न बना सका, क्योंकि सारा स्पेस इस अर्द्धरूमानी साहित्य ने घेर लिया था। इसके अलाावा प्रगतिशील लेखकों ने दूसरे किस्म के फार्मूले तलाश किए थे, जो इतने सरलीकृत थे कि उन्हें रचनात्मक कृति की श्रेणी में रखना असंभव है। आजादी को लेकर मोहभंग होने से समाज का बड़ा तबका निराशा में डूबा हुआ था। इन शोषित, वंचित और हाशिए पर धकेले जा रहे लोगों को केन्द्र में रखकर किया गया लेखन फलते-फूलते मध्यवर्ग को नहीं भाया, इसलिए उस लेखन को पूरी तरह नकारा गया। उदाहरण के लिए, शेखर जोशी की ‘कोसी का घटवार’ जैसी कहानी को श्रेष्ठ बता दिया गया और उनकी ‘दाज्यु’ या मंटो की ‘बू’ जैसी बेहतर कहानियों को तवज्जों नहीं दी गई। यह अचानक नहीं है कि इस दौर के प्रतिनिधि लेखक निर्मल वर्मा हैं, जिनकी हर रचना एकेन्द्रिकता और रोमांटिक विवरणों से भरी हुई है। हिल स्टेशनों की सुंदरता और प्रेम में असफलता का बखान करती ये कहानियां उसी खास वर्ग के लिए लिखी गई, जो सपनों में ज्यादा रहना चाहता था। मगर इन कहानियों की शिनाख्त करना और उनकी सीमाओं को रेखांकित करने का काम आलोचकों का था। प्रगतिशील होने का तमगा लगाने के बावजूद उन्होंने धान को भूसे से अलग नहीं किया, नतीजतन हिंदी समाज को वो सब कुछ हजम करना पड़ा, जो बुनियादी रूप से उसे यथार्थ से काटने वाला था। इस दौर में उसे शैलेश मटियानी ने जरूर यथार्थवादी और खुद के भोगे सत्य को उजागर करने वाली कहानियां लिखीं, मगर उन्हें लगातार श्रेष्ठजनों की अनदेखी का सामना करना पड़ा। गहरी हताशाओं ने उन्हें तोड़ दिया और इसने उन्हें कुल मिलाकर प्रतिक्रियावादी खेमें में धकेल दिया। कहना चाहिए कि इस दौर में साहित्य का कलात्मक और विचारधारा के रूप में विकास रुक गया।

प्र. कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें आलोचना के क्षेत्र में प्रगति न करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हर कवि-कथाकार खुद के श्रेष्ठ होने के भ्रम में लिखे जा रहा है और आलोचक बिना जाने-बुझे उन्हें सर-आंखों पर बिठाए है। विष्णु खरे ने कुछ कवियों की रचनाओं पर सवाल क्या उठाए, सब उन पर टूट पड़े?

उ. सीधी-सी बात है कि अगर स्वस्थ, विश्लेषणात्मक और परिपक्व आलोचना होती तो इतनी असष्णिुता, आत्ममुग्धता नहीं होती। अपने में यह बहुत भयावह है। हर विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय अनगिन हैं में हिन्दी के विभाग हैं। वहां हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है, उसमें पीएचडी, एमफिल आदि होते हैं। इन सभी के तहत मुख्य कार्य आलोचना होता है। इसके बावजूद क्या यह स्थिति आश्चर्यजनक नहीं है? अगर वहां ठीक से काम हो रहा होता, तो ऐसी नौबत क्यों आती? हिन्दी में इतने अक्षम समीक्षक कहां से आ गए, यह शोचनीय है और इसके लिए मुख्य रूप से हिंदी की अकादमिक दुनिया जिम्मेदार है। आज पूरी हिंदी आलोचना बुरी तरह असंतुलित और पंगु नजर आ रही है। वहां कविता पर तो लेखन मिलता है, पर उपन्यास तथा अन्य गद्य विधाओं पर कोई कुछ लिखने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है कि आज हिंदी में उपन्यासों का एक भी आलोचक नहीं है। क्योंकि छात्रों-शोधकर्ताओं को मेहनत करने का प्रशिक्षण ही नहीं मिला। हिंदी की अकादमिक दुनिया ने जुगाड़ संस्कृति को खूब अपनाया है और ऐसे कामचोर पैदा किए, जिनके पास सतहीपन के सिवाय कुछ नहीं है। कहानियों, उपन्यासों पर लिखने के लिए समय चाहिए, परिश्रम चाहिए। इसके लिए गहरई से उतरना पड़ता है। समाज को समझने की कूव्वत के बिना इन विधाओं पर आलोचना संभव नहीं। आलोचक के पास दृष्टि भी होनी चाहिए। कविता में तुलनात्मक रूप से ज्यादा कष्ट नही उठाना पड़ता, इसलिए जिसे देखों वही कविता पर कलम घिसने लगा है। लेकिन कथा साहित्य के मामले में खामोशी है।

प्र. अब जरा आपके उपन्यासों की बात की जाए। इनका कैसा रेस्पांस मिला आपको?

उ. हिंदी के हिसाब से तो बहुत अच्छा कह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले पटना पुस्तक मेले से किसी का फोन आया कि ‘लेकिन दरवाजा’ सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में रहा। मेरे पिछले दोनों उपन्यास पिछले तीन दशकों से कभी आउट आॅफ प्रिंट नही रहे हैं। वे रहकर छपे हैं और उनकी मांग बनी हुई है। अब तो तीसरा उपन्यास ‘पंख वाली नाव’ भी छपकर आ गयी है।

प्र. आपने अपने दोनों उपन्यासों में खुद को ही नायक बनाया है, कोई खास वजह?

उ. हां यह एक हद तक सही है कि नायक खुद मैं ही हूं। ऐसा मैंने प्रायोजन के साथ किया है। साहित्यिक रचनाओं की विशेषता ही यह होती है कि उनमें बुनियादी तौर पर रचनाकार का जीवन और जीवननुभव शामिल होते है। इन अनुभवों को लाए बिना कोई रचना संभव नहीं। तकनीकी स्तर पर भी प्रथम पुरुष में आख्यान कुछ सुविधाजनक हो जाता है। हम अपने अनुभव को ज्यादा विश्वसनीय ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उपन्यासों के नायकों के सारे अनुभव मेरे अनुभव ही हों। मैं दोनों उपन्यासों में इस रूप में उपस्थित हूं कि दोनों कथाएं मेरे जीवन-मूल्यों और जीवन-दृष्टि के मुताबिक ही गढ़ी गई है। ‘लेकिन दरवाजा’ का नायक, जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि मैं कैसा हूं, उनसे वह जरा भी मेल नहीं खाता। इस उपन्यास में मुख्यतः मैंने एक लेखक के रूप में दिल्ली में जो साहित्यिक-सांस्कृतिक पतन देखा, जो विकृतियां देखी, उन्हीं का एक चित्र खींचने की कोशिश की है।

प्र. ‘उस चिडि़या का नाम’ पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आप एक-एक कर पहाड़ के जीवन की मुश्किलों से वाबस्ता हो रहे हैं। लेकिन दूसरे हिस्से में पहाड़ की लोककथाओं के लंबें ब्यौरे हैं। क्या ऐसी कोई पूर्व योजना थी आपकी?

उ. नहीं दिमाग में पहले से कोई खाका बनाकर नहीं चला था। मंशा सीधी कहानी कहने की थी कि एक आधुनिक व्यक्ति जब तमाम किस्म की रूढि़यों से भरे एक ठहरे हुए समाज में जाता है, तो किन-किन चीजों से टकराता है। असल में मैंने नैतिकता-अनैतिकता और जन्म-मरण जैसे शाश्वत सवालों को एक बार फिर टटोलने की कोशिश की है। उपन्यास में जो चिडि़या को खोजने का उपक्रम है, उसका संबंध जीवन की अनिश्चितता और अनजानेपन से है, सत्य और मिथ्या, सही-गलत की एक निजी तलाश से है।क्योंकि पृष्ठभूमि पहाड़ की प्रकृति का जिक्र स्वाभाविक ही था। ऐसे में मुझे लगा कि मैं यहां के जीवन, संस्कृति इतिहास और लोककथाओं पर भी नजर डाला जा सकता है।

प्र. आपने गंभीर उपन्यासों के अलावा बच्चों के लिए भी लिखा है। मुख्य धारा साहित्य में ऐसा बहुत कम लेखकों ने किया है। आखिर क्यों हमारे यहां बाल साहित्य इतना नजरअंदाज हुआ है?

उ. मैंने बाल साहित्य के नाम पर एकमात्र बड़े काम के रूप में उपन्यास ‘गोलू और भोलू’ लिखा है जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा। दुर्भाग्य ये है कि हिंदी में बाल साहित्य लिखने की परंपरा विकसित नहीं हो पायी। प्राइवेट प्रकाशकों के बाल साहित्य में कभी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। एनबीटी अकेली संस्था है जहां से बाल साहित्य पर राॅयल्टी मिल सकती है। वैसे इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि बाल साहित्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। वो बाल साहित्य तो होता है लेकिन उसे बाल बुद्धि से लिखना संभव नहीं। उसके लिए बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखकर और बच्चों की नजर से दुनिया को देखना होता है। यही वजह है कि हिन्दी में बहुत कम बाल साहित्य दिखता है। और जो है भी वो बहुत सतही है। इसलिए हिंदी वाले बाल साहित्य के मामले में अंग्रेजी से अनुवाद ही ज्यादा करवा रहे हैं। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी बाल साहित्य प्रचुर है बल्कि वहां बाल साहित्य के कई स्तर दिखाई देते हैं। उन बच्चों के लिए जिन्हें सिर्फ चित्र देखकर ही चीजंे समझ में आ सकती हैं, वे जिन्हें थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान हैं, वे जो पढ़ सकते हैं और फिर वे जो सात-आठ साल के या किशोरवय में पहुंच चुके हैं, अंग्रेजी में आपको इन सबके लिए अलग-अलग साहित्य मिलेगा।

मोबाइल-09582264495

Credit: Ben Achtenberg, refugemediaproject.org“The democracy that we have been living since 1982 is thanks to Domitila,” said

Credit: Ben Achtenberg, refugemediaproject.org“The democracy that we have been living since 1982 is thanks to Domitila,” said  Union of Miners Wives. Familia Chungara/ Los Tiempos

Union of Miners Wives. Familia Chungara/ Los Tiempos Hunger strike, 1978. Credit: Opinión.

Hunger strike, 1978. Credit: Opinión. Credit: Los Tiempos.Domitila was in exile for several years, returning to Bolivia in 1982—just ahead of the massive neoliberal structural readjustment that closed the state-owned mines where she spent her formative years, and threw 30,000 miners out of work. In her last years, she focused her energies on developing a Mobile School for Political Training, bringing political consciousness and popular history to new generations in Cochabamba’s most impoverished barrios—populated largely by the families of ex-miners—and to communities throughout Bolivia.

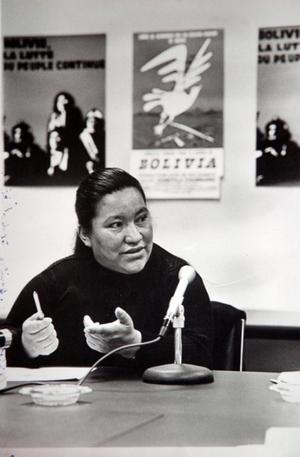

Credit: Los Tiempos.Domitila was in exile for several years, returning to Bolivia in 1982—just ahead of the massive neoliberal structural readjustment that closed the state-owned mines where she spent her formative years, and threw 30,000 miners out of work. In her last years, she focused her energies on developing a Mobile School for Political Training, bringing political consciousness and popular history to new generations in Cochabamba’s most impoverished barrios—populated largely by the families of ex-miners—and to communities throughout Bolivia. SOA press conference, 2006. Credit: Ben Achtenberg. Unrecognized by the palace guards, she appeared to them as just another stocky peasant woman without a valid reason to be in the halls of political power.

SOA press conference, 2006. Credit: Ben Achtenberg. Unrecognized by the palace guards, she appeared to them as just another stocky peasant woman without a valid reason to be in the halls of political power.